Institut für

SF Seefischerei

Projekt

Wer sind sie? Und wie viele?

Hydroakustisches Monitoring von Fischbeständen zur Ermittlung von Bestands-parametern und Verteilungsmustern

Die Hydroakustik nutzt Schallwellen unter Wasser, um marine Organismen zu erfassen. Moderne Echolote zeigen nicht nur, wie sich die Meeresbewohner verteilen und welche Lebensräume sie bevorzugen, sondern liefern auch Daten zur Abschätzung der Bestandsentwicklung verschiedener Fischarten. Sie ermöglichen Prognosemodelle, mit denen sich abschätzen lässt, ob die Fangmengen nachhaltig sind.

Hintergrund und Zielsetzung

Das hydroakustische Monitoring ermöglicht die direkte Bestimmung von Bestandsparametern und Verbreitungsmustern (überwiegend) pelagischer, d.h. im offenen Meer schwimmender Fischarten. Um solche Bestandsparameter wie beispielsweise die Abundanz verschiedener Altersklassen und die Biomasse des Laicherbestandes als Grundlage für Prognosemodelle zur Abschätzung nachhaltiger Fangmengen bereitstellen zu können, ist eine hochauflösende Erfassung des untersuchten Meeresgebietes erforderlich. Durch die gleichzeitige Dokumentation von Umweltparametern können zudem Verbreitungsmuster und Habitatpräferenzen bzw. Habitatnutzung verschiedener Fischarten beschrieben werden.

Zielgruppe

Politische Entscheidungsträger im Bereich Meeresumweltpolitik und Fischereipolitik (GFP); Meereswissenschaftler; interessierte Öffentlichkeit

Vorgehensweise

Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) koordiniert internationale Verbundprojekte; wir beteiligen uns am Monitoring pelagischer Nutzfischbestände in Nord- und Ostsee sowie im Nordostatlantik. Dabei erheben wir kontinuierlich Daten zur Echoverteilung, ergänzt durch ein Raster von Beobachtungspunkten zur stationären Erfassung von Umweltparametern (Wassertemperatur, Salzgehalt etc.). Zur Validierung der akustischen Signale – d.h. der Echos der Schwarmfische - werden gezielte Fischereihols mit pelagischen Schleppnetzen durchgeführt. Diese dienen auch der Erhebung biologischer Daten, die für eine Bestandsabschätzung notwendig sind: Artenzusammensetzung der Schwärme bzw. Herkunft der Echos, Längenverteilung, Altersverteilung, Reproduktionsdaten etc.). Wenn wir wissen, wie sich die Gesamtechos verteilen, diese anhand bekannter Echo-Charakteristika pelagischer Schwarmfische und anderer mariner Organismen vergleichen und sie dann artspezifisch mit den Daten aus gezielten Fängen ergänzen, können wir hochaufgelöste Daten zur Abundanz, Biomasse und Altersstruktur zum Beispiel von Hering, Sprotte, Blauem Wittling und Rotbarsch liefern. Diese Bestandsparameter fließen dann in – ebenfalls international abgestimmte -Gesamtbewertungen der Bestände. Auf der Grundlage unserer Forschungsergebnisse können Empfehlungen für eine nachhaltige Nutzung dieser Fische gegeben werden.

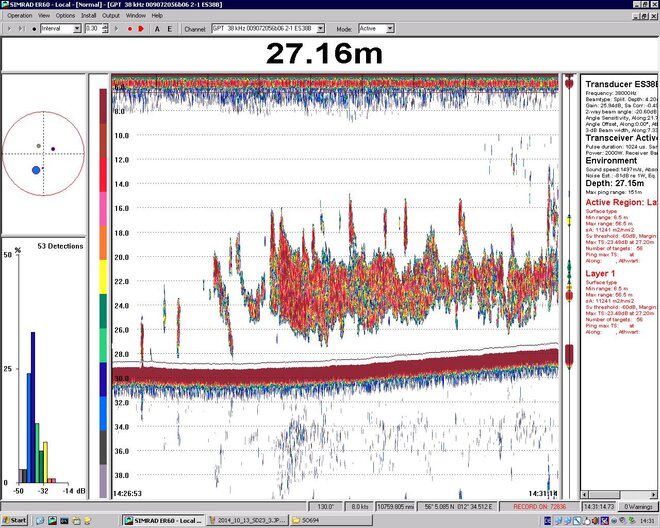

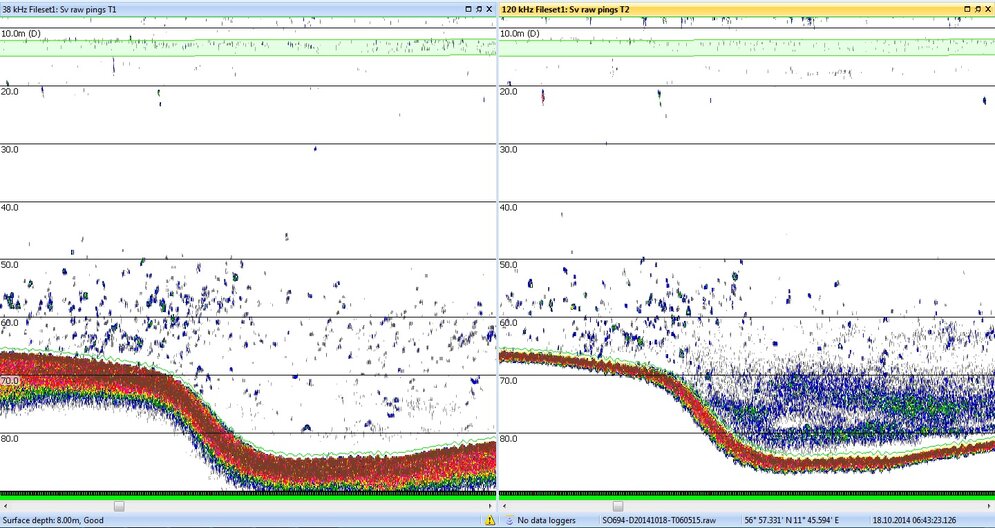

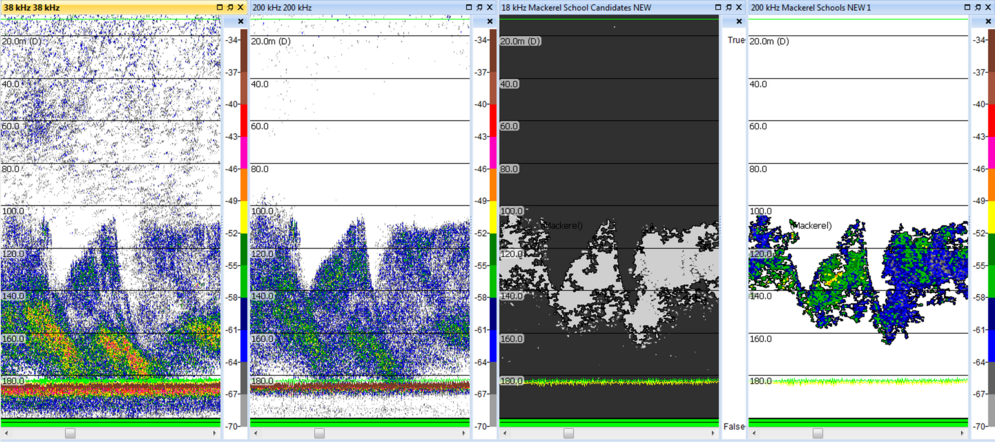

Die Klassifizierung von Echos – d.h. die Zuordnung von Echos zu bestimmten Organismengruppen – beruht auf den akustischen Eigenschaften der Organismen. Verschiedene Meerestiere erzeugen unterschiedliche Echosignaturen. Dies können nicht nur unterschiedliche Schwarmformen auf dem Echolotbildschirm sein, sondern vor allem auch die sogenannte „Frequency response“ - also eine typische Echosignatur bei verschiedenen Frequenzen. Auf unseren Surveys setzen wir Echolote mit mehreren Schwingern der Arbeitsfrequenzen 38, 70, 120 und 200 kHz ein.

Daten und Methoden

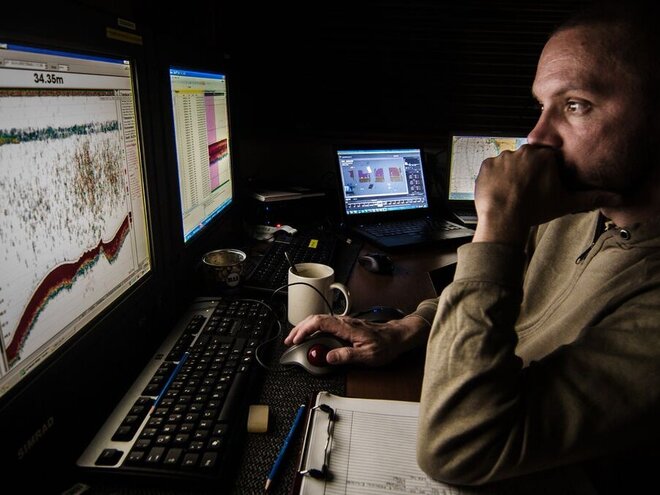

Während der Seereisen zum Monitoring verschiedener pelagischer Fischbestände setzen wir moderne Multifrequenz- und Breitband-Echolote ein. Mit diesen zuvor für die Vergleichbarkeit und quantitative Auswertbarkeit der Daten kalibrierten Echoloten werden entlang vorgegebener, paralleler Kurslinien im zugewiesenen Untersuchungsgebiet kontinuierlich hydroakustische Daten aufgezeichnet. Die Daten bestehen dabei aus Echos unterschiedlicher Intensität, die von verschiedenen Meeresorganismen und den Schwärmen der Zielfischarten reflektiert werden. Durch den Vergleich der mit Echoloten unterschiedlicher Arbeitsfrequenzen registrierten Echos (siehe Abbildung) können - basierend auf den Ergebnissen unseres Projekts „Laute(r) Fische – Wie man in das Meer pingt, so (anders) schallt es zurück“ bei der Auswertung häufig bereits Signale von Nichtzielarten herausgefiltert werden bzw. die Echosignaturen bestimmten Fischgruppen zugeordnet werden. Aus den über die Gesamtstrecke aufsummierten und integrierten Echos können in weiteren Arbeitsschritten die Abundanzen, d.h. die Anzahlen der jeweiligen Fische ermittelt werden. Dazu ist es notwendig, den aufgezeichneten Echos biologische Informationen zuzuordnen. Zu diesem Zweck werden zusätzlich zu den aufgezeichneten akustischen Daten gezielte Fischereihols auf entsprechende Schwarmanzeigen im Echolot mit pelagischen Schleppnetzen durchgeführt. Ziel ist es, eine repräsentative Stichprobe von Fischen eines solchen Schwarms zu erhalten – wir müssen also wissen, woraus sich die im Echolot angezeigten Schwärme zusammensetzen, ob es sich dabei beispielsweise um Sprotten- oder Heringsschwärme handelt – oder um gemischte Schwärme dieser Fische. Die Auswertung dieser Netzfänge liefert Daten zur Längenverteilung, zum Längen-Gewichtsverhältnis, zur Altersstruktur und zum Anteil geschlechtsreifer Tiere der jeweiligen Zielfischart.

Die Echodaten werden nachbearbeitet, und entsprechend der akustischen Klassifikation und aufgrund weiterer Validierungen und Beobachtungen aus den Netzfängen werden die Echos verschiedener Schwärme oder Ansammlungen anteilig oder vollständig der jeweiligen Zielfischart zugeordnet. Anschließend werden die Gesamtechos je Zielfischart integriert. Für die Zielfischarten stehen Umrechnungsfaktoren zur Verfügung, mit denen aus der Länge eines Individuums dessen reflektierte Echointensität berechnet werden kann (die sogenannte Zielmaßstärke/“Target Strength“). Mit der Kenntnis der Artzusammensetzung der hydroakustisch registrierten Fischschwärme und der Längenverteilung aus den Fischereihols können wir so die akustischen Anteile der verschiedenen Arten am Gesamtecho in Abundanzen umrechnen – d.h. die Echos also längenabhängig auf die einzelnen Fische „verteilen“. Auf diese Weise erhalten wir die Gesamtzahl - die sog. Abundanz - der Fische einer Art im Untersuchungsgebiet. Mit den weiteren Daten aus den Netzfängen über das längenabhängige Gewicht der Fische und ihr jeweiliges Alter bzw. ihre Geschlechtsreife können wir nun aus den Anzahlen pro Längenklasse weitere Parameter wie Gesamtbiomasse, Laicherbestandsbiomasse, Altersstruktur etc. des Bestandes ermitteln.

Unsere Forschungsfragen

Wie können wir mit hydroakustischen Daten die Abundanzen und die Verteilungsmuster verschiedener mariner Arten erfassen? Wie ist der Bestandszustand verschiedener (pelagischer) Fischarten?

Können wir mit akustischen Methoden die Bestandsabschätzung einer gefährdeten, riffgebundenen Fischart verbessern?

Vorläufige Ergebnisse

Als Ergebnis der Auswertung unserer Surveys, die oft international durch den Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) koordiniert werden, liefern wir Abschätzungen zu Mengen, Biomassen und Altersstrukturen sowie zur Verteilung pelagischer Fischbestände. Dazu gehören zum Beispiel der Hering (Clupea harengus) in Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik, die Sprotte (Sprattus sprattus) in Nord- und Ostsee und der Rotbarsch (Sebastes mentella) im Nordatlantik. Die Ergebnisse werden über die ICES-Arbeitsgruppen (WGIPS, WGBIFS etc.) für die jeweiligen Surveys zusammengestellt und z.B. an die ICES-Arbeitsgruppe zur Bestandsbewertung für Heringe (Herring Assessment Working Group (HAWG)) weitergeleitet.

Darüber hinaus erfassen wir solche Parameter beispielsweise auch für riffassoziierte Arten wie den Australischen Schnapper (Chrysophris auratus) – in Zusammenarbeit mit australischen KollegInnen.

Links und Downloads

- Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES)

ICES Arbeitsgruppe für International Koordinierte pelagische Bestandsaufnahmen (WGIPS)

ICES Arbeitsgruppe für Fischereiakustik, -forschung und -Technologie (WGFAST)

- Teilprojekt "SSP - Snapper Science Program"

Thünen-Beteiligte

Zeitraum

1.2001 - 12.2027

Weitere Projektdaten

Projektstatus:

läuft

Publikationen

- 0

Gastauer S, Ohman MD (2025) Resolving abrupt frontal gradients in zooplankton community composition and marine snow fields with an autonomous Zooglider. Limnol Oceanogr 70(S1):S102-S120, DOI:10.1002/lno.12642

- 1

Sakinan S, Gastauer S, Auton U, Berg F, Couperus B, Høines A, Holah H, Homrum E í, Jacobsen JA, Kvamme C, Maersk Lusseau S, O'Connell S, O'Donnell C, O'Malley M, Salthaug A, Schaber M, van der Kooij J (2025) Working Group on International Pelagic Surveys (WGIPS). Copenhagen: ICES, 131 p, ICES Sci Rep 7(54), DOI:10.17895/ices.pub.28890038

- 2

Scoulding B, Fairclough DV, Devine C, Jackson G, Lewis P, Waltirck D, West L, Skepper C, Briggs J, Lek E, Yeoh D, Crisafulli BM, Fisher E, Denham A, Mitchell P, Gastauer S (2024) Aerial drones and recreational fish finders: evaluating a low-cost method for surveying fish aggregations. Mar Freshwater Res 75(18):MF24207, DOI:10.1071/MF24207

- 3

Yang Y, Gastauer S, Proud R, Mangeni-Sande R, Everson I, Kayanda RJ, Brierley AS (2024) Modelling and in situ observation of broadband acoustic scattering from the Silver cyprinid (Rastrineobola argentea) in Lake Victoria, East Africa. ICES J Mar Sci 81(7):1385-1398, DOI:10.1093/icesjms/fsad137

- 4

Scoulding B, Gastauer S, Taylor JC, Boswell KM, Fairclough DV, Jackson G, Sullivan P, Shertzer K, Campanella F, Bacheler N, Campbell M, Domokos R, Schobernd Z, Switzer TS, Jarvis N, Crisafulli BM, Untiedt C, Fernandes PG (2023) Estimating abundance of fish associated with structured habitats by combining acoustics and optics. J Appl Ecol 60(7):1274-1285, DOI:10.1111/1365-2664.14412

- 5

Lebourges-Dhaussy A, Ariza A, Diogoul N, Gastauer S, Handegard NO, Jech M, Khodabandeloo B, Bouffant N Le, Lee W-J, Macaulay G, Receveur A, Ryan T, Sakinan S, Schaber M, Stevens J, Sullivan P, Viehmann H, Wall C, Warren J, Wieczorek A, Zydlewski G (2023) Working Group of Fisheries Acoustics, Science and Technology (WGFAST). Copenhagen: ICES, iii, 11 p, ICES Sci Rep 5(90), DOI:10.17895/ices.pub.24190512

- 6

Bairstow F, Gastauer S, Wotherspoon S, Brown CTA, Kawaguchi S, Edwards T, Cox MJ (2022) Krill biomass estimation: Sampling and measurement variability. Front Mar Sci 9:903035, DOI:10.3389/fmars.2022.903035

- 7

Jech M, Schaber M, Gastauer S, Alegria N, Algroy T, Andersen LN, Anderson C, Annasawmy AP, Arendt C, Ariza A, Barbin L, Berger L, Boyra G, Brehmer P, Bristow M, Calise L, Carlsen A, Cermak J, Chawarski J, Chu D, et al (2022) Working Group of Fisheries Acoustics, Science and Technology (WGFAST). Copenhagen: ICES, 93 p, ICES Sci Rep 4(54), DOI:10.17895/ices.pub.20178464

- 8

Gröhsler T, Schaber M (2014) Annex 6: Cruise reports from other acoustic surveys in the area : Annex 6a: Western Baltic acoustic survey ; Survey report for FRV "Solea" ; German Acoustic Autumn Survey (GERAS), 30 September 2013 - 19 October 2013. In: Report of the Working Group of International Pelagic Surveys (WGIPS) ; 20-24 January 2014. Copenhagen: ICES, pp 224-251

- 9

Gröhsler T, Schaber M (2014) Survey Report for FRV "Solea" German Acoustic Autumn Survey (GERAS) 30 September 2013 - 19 October 2013. In: Report of the Baltic International Fish Survey Working Group (WGBIFS) : 24-28 March 2014 ; Gdynia, Poland. Copenhagen: ICES, pp 250-258

- 10

Planque B, Kristinsson K, Astakhov A, Bernreuther M, Bethke E, Drevetnyak K, Nedreaas K, Reinert J, Rolskiy A, Sigurdsson T, Stransky C (2013) Monitoring beaked redfish (Sebastes mentella) in the North Atlantic, current challenges and future prospects. Aquatic Liv Res 26(4):293-306, doi:10.1051/alr/2013062

- 11

Schaber M, Gröhsler T (2013) Survey Report for FRV "Solea" 2-21 October 2012. In: Report of the Baltic International Fish Survey Working Group (WGBIFS) : Annex 8: Cruise reports of acoustic surveys BASS and BIAS in 2012. Copenhagen: ICES, pp 266-289

- 12

Bethke E, Götze E, Planque B (2010) Estimation of the catchability of redfish and blue whiting for survey trawls in the Norwegian Sea. J Appl Ichthyol 26:47-53, DOI:10.1111/j.1439-0426.2010.01446.x