FAQ

Waldschäden durch Trockenheit und Hitze

Andreas Bolte, Tanja Sanders, Nicole Wellbrock | 22.03.2024

Die Wälder in Deutschland leiden unter den wiederkehrenden trocken-heißen Witterungsbedingungen. Ergiebige Niederschläge wie im Winter 2023/24 sorgen zwar kurzfristig für Entspannung. Doch schon ein trockenes Frühjahr wie das aktuelle wird zur Herausforderung für junge Bäume. Fragen und Antworten zum Thema Wald und Trockenheit gibt's in diesem FAQ.

Der Begriff „Waldsterben“ ist irreführend. Die aktuellen Schäden betreffen einzelne Bäume, Baumgruppen und bei der Fichte auch Bestände. Der Wald verschwindet aber nicht, sondern andere Bäume können die entstehenden Lücken zum Aufwachsen nutzen, sodass wieder Wald entstehen kann. Bei größeren abgestorbenen Flächen werden Anpflanzungen neuer Bäume genutzt, um die Fläche wieder zu bewalden. Die Bewältigung der aktuellen Schäden erfordert aber einen hohen logistischen und ökonomischen Aufwand, der die Forstwirtschaft vor große Herausforderungen stellt.

Die aktuellen Schäden sind auch nicht wie in den 1980er Jahren vorwiegend durch Luftschadstoffe und sauren Regen verursacht, sondern durch den Klimawandel und die sich verstärkenden Extremwetterlagen. Die langfristige Lösung liegt daher darin, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, um die Erwärmung zu begrenzen.

Die jetzigen Schäden sind durch ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren entstanden, welche mit den Stürmen im Herbst 2017 und Frühjahr 2018 und einem hohen Totholzvorkommen anfingen. Hinzu kamen die in einigen Regionen sehr trockenen und heißen Sommer 2018 bis 2020 und 2022. Die aktuelle Schadensfläche von knapp 500.000 Hektar (Stand: März 2023) entspricht etwa einem Drittel der Landfläche Schleswig-Holsteins.

Starke Stürme wie Vivian und Wiebke (Jahr 1991), Lothar (1999/2000) und Kyrill (2007) waren bis 2018 die Schadtreiber in den Wäldern Deutschlands. Nach den Schadjahren ging der schadholzbedingte Einschlag allerdings wieder stark zurück. Seit 2019 verursachen vor allem Insekten die Waldschäden.

Im Jahr 2020 lag der Anteil des schadbedingten Holzeinschlags in Deutschland mit rund 75 Prozent auf Rekordniveau (siehe Grafik). Seitdem sinkt der Anteil langsam zwar wieder, verbleibt jedoch weiterhin bei einem hohen Anteil von mehr als 50 Prozent.

Die Schadursachen unterscheiden sich dabei von Baumart zu Baumart. Bei der Fichte – der Baumart mit den weitaus höchsten Schadanteilen – sind hauptsächlich Borkenkäfer (Buchdrucker, Kupferstecher) für die Schäden verantwortlich. Diese konnten sich durch die erheblichen Schäden im Jahr 2018 in den geschwächten Fichtenbeständen weiter ausbreiten.

Vitale Fichten können sich durch die Produktion von Harz, das Käfer an der Einbohrstelle umschließt, zwar gegen einen Anfangsbefall wehren, nicht jedoch gegen einen Massenbefall. Länger anhaltende Trockenheit führt außerdem dazu, dass die Fichten weniger Harz bilden können.

Buchen sind durch die direkte Wirkung von Hitze (Blattschädigung, Sonnenbrand) und Trockenheit (Kronenwelke) geschädigt worden. Pilze und andere Schaderreger wie der Buchenborkenkäfer können dann die Bäume zum Absterben bringen. Auch bei Kiefern und Eichen wirken Trockenheit und eine Vielzahl von verschiedenen Schaderregern zusammen.

Die kühle und feuchte Witterung im Jahr 2021, aber auch im Winter 2023/2024 hat die Bodenwasservorräte der oberen Waldbodenschichten aufgefüllt. Das wirkte sich positiv auf den Wasserhaushalt der Bäume aus, insbesondere während des Blatt- und Nadelaustriebs mit hohem Wasserbedarf. Besonders junge und neu gepflanzte Bäume profitieren von der hohen Oberbodenfeuchte.

Auch in den tieferen Bodenschichten zeigt sich in vielen Regionen in der interaktiven Bodenfeuchtekarte des DWD eine Entspannung. Allerdings reicht die Trockenheit in einzelnen Gebieten (z. B. Sachsen-Anhalt) noch in tiefere Bodenschichten.

Die kühle Witterung hemmt Schadinsekten in ihrer Entwicklung, demnach war die Schwarmzeit der Borkenkäfer im Frühjahr 2021 mehrere Wochen verzögert. Allerdings ist der Bestand an Borkenkäfern so hoch, dass es 2022 wieder zu einer Massenvermehrung kam.

Vitalitätsindizes aus Fernerkundungsprodukten zeigen weiterhin eine geringe Vitalität der Bestände. Dies wird auch durch die Ergebnisse der Waldzustandserhebung bestätigt.

Der forstwirtschaftliche Schaden ist besonders bei der Fichte immens. Die vom Borkenkäfer befallenen Bäume müssen möglichst schnell gefällt und aus den Wäldern transportiert werden. Das Schadholz kann durch das aktuelle Überangebot nur mit Preisabschlägen verkauft werden, gleichzeitig muss aber die Wiederaufforstung finanziert werden.

Die Fichtenschäden werden vermutlich auch negative Folgen für die Klimaschutzfunktion der Wälder haben. Fichte liefert als zuwachsstarke heimische Baumart 40 Prozent des Holzzuwachses und 50 Prozent der Ernteholzmengen in Deutschland. Damit liefert der Fichtenzuwachs einen sehr wichtigen Beitrag zur Kohlenstoffbindung im Waldbestand und in Holzprodukten. Der Verlust von zuwachsstarken Fichtenbeständen kann die Klimaschutzwirkung vermindern.

Mittel- und langfristig ist mit einem Wandel der Baumartenzusammensetzung zu rechnen.

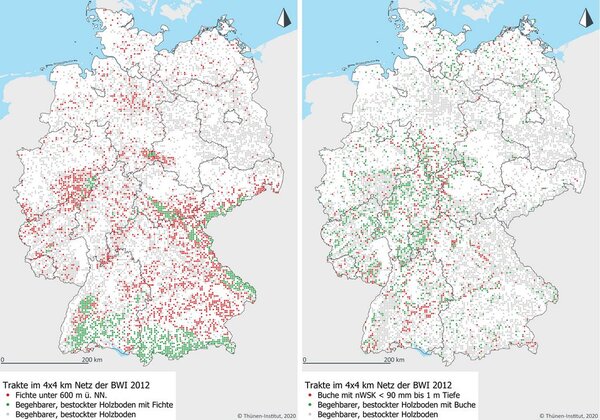

Der Klimawandel mit seinen häufigeren Hitze- und Trockenextremen wird voraussichtlich dazu führen, dass sich die Baumartenzusammensetzung ändert. Eine Risikoanalyse des Thünen-Instituts deutet darauf hin, dass etwa 2,85 Millionen Hektar der heutigen Waldbestände (25 Prozent Waldflächenanteil) aufgrund ihrer Baumartenzusammensetzung besonders empfindlich gegenüber Trockenheit und nachfolgendem Schaderregerbefall sind. Diese Bestände gilt es weiter aktiv umzubauen und so zu bewirtschaften, dass sie auch in Zukunft klimaresilient sind, d.h. durch den fortschreitenden Klimawandel nicht akut gefährdet sind.

Die bereits umgebauten Wälder sind so zu bewirtschaften, dass sie weiterhin klimaresilient bleiben. Für den Umbaubedarf wird ein Finanzbedarf von 13 bis 43 Milliarden Euro in den nächsten 30 Jahren veranschlagt. Die jährliche Umbaufläche müsste sich auf 95.000 Hektar vervierfachen, um die Umbauziele bis 2050 zu erreichen.

Mischwälder mit unterschiedlichen Baumarten können dabei die Schadrisiken verteilen und vermindern, so dass eine besser angepasste Baumart den Platz und die Funktion einer geschädigten Baumart übernehmen kann. Auch die Einmischung von Bäumen unserer heimischen Baumarten wie Buche oder Eiche, die vom trocken-warmen Verbreitungsrand in Süd(ost)-Europa stammen, kann die Anpassung der Wälder erhöhen.

Insbesondere auf trockeneren und wärmeren Standorten empfiehlt sich die Erweiterung der Baumartenpalette

- mit heimischen Baumarten aus trockeneren bzw. kontinentalen Klimaten wie z.B. Esskastanie, Winterlinde, Hainbuche, Wildobstarten, Flaumeiche, Elsbeere

- mit eingeführten Baumarten aus dem süd(öst)lichen Europa wie Ungarische Eiche, Zerreiche, Hopfenbuche, Orientbuche oder

- mit eingeführten Arten aus Übersee mit Verbreitung in sommertrockenen Klimaten wie Douglasie, Küstentanne oder Roteiche.

Dabei ist es eine wichtige Aufgabe von Wissenschaft und Praxis, eine auf das zukünftige Klima optimierte Baumartenwahl, Baumartenmischung und Bestandsbehandlung zu entwickeln.

Nähere Infos in: Bolte et al. AFZ Der Wald 4/2021