Projekt

Strukturwandel Küstenfischerei

Zukünftige Strukturen der Küstenfischerei in Nord- und Ostsee

Die Küstenfischerei ist im Wandel. Fehlende Fangmöglichkeiten erhöhen den finanziellen Druck. Dabei ist die Fischerei nicht ausschließlich eine wirtschaftliche Unternehmung, sondern eine die Küste prägende Kulturpraxis.

Hintergrund und Zielsetzung

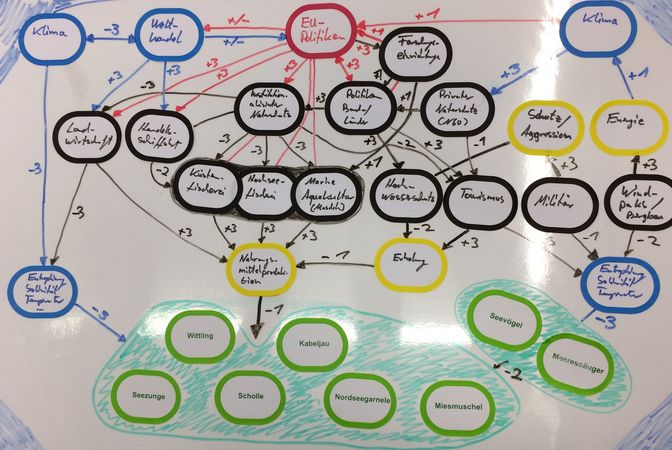

Die Zahl der Betriebe in der deutschen Küstenfischerei geht seit Jahren zurück. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Die Küstenfischerei an der Ostsee steht vor der größten Herausforderung seit der Wiedervereinigung: Die Fangmengen der wichtigsten Zielarten der Ostseefischerei – westlicher Hering, westlicher Dorsch und östlicher Dorsch – wurden in den letzten Jahren drastisch reduziert. Es ist äußerst unsicher, ob diese Bestände sich je wieder erholen werden. Wahrscheinlicher ist, dass die Fangmengen dauerhaft niedriger sein werden als früher. Eine Ursache dafür ist der Klimawandel.

An der Nordsee sind wegen des starken Wettbewerbs, der sich durch den Brexit noch verschärft hat, zunehmend Konzentrationstendenzen zu beobachten – in der Küstenfischerei selbst, aber vor allem bei Verarbeitungsbetrieben und dem Zwischenhandel. Das führt zu einer immer geringeren Marktmacht der Erzeugerbetriebe. Hinzu kommt eine zunehmende Konkurrenz im Meer zwischen Fischerei, Energiegewinnung, Naturschutzgebieten, Schifffahrt, Verklappungsgebieten, Sand- und Kiesabbau sowie diversen anderen Nutzungen.

Die Küstenfischerei stellt der Gesellschaft wertvolle Lebensmittel zur Verfügung, die vergleichsweise emissionsarm und regional gewonnen werden. Politisch schreibt die Gemeinsame Fischereipolitik der Europäischen Union (GFP) der Küstenfischerei eine zentrale Rolle bei der nachhaltigen Nutzung der Meeresressource Fisch zu. Der handwerkliche Fischfang ist aber langfristig gefährdet, wenn die Flotte der Küstenfischerei sich weiter radikal verkleinert, Hafen- und Vermarktungsinfrastrukturen wegbrechen. Die Folgen können über die Fischerei hinaus auch für Küstenorte, die oft in strukturschwachen Landkreisen angesiedelt sind, besonders hart sein. Hier droht nicht nur der Abbau von Arbeitsplätzen in der Fischerei, bei Zuliefer- und Abnahmebetrieben von Fisch. Auch die regionale Versorgung mit frischem Fisch ist gefährdet.

Die Fischerei zeichnet sich dabei nicht ausschließlich als wirtschaftliche Unternehmung aus. Weit über die eigentliche Fangaktivität hinaus prägen Fischerinnen und Fischer mit ihrer Lebensart die Kultur der Küste. Der Verlust von Identität, den die Fischerei als Jahrhunderte alte Kulturpraxis stiftet, tangiert alle Menschen, die an der Küste leben. Zudem verschwindet mit den Berufstätigen das häufig mündlich weitergegebene Fachwissen über Fischerei, ihre Fanggeräte und Techniken, marine Orte, Bräuche und die lokale Geschichte.

Ziel unserer Forschung ist daher herauszuarbeiten, wie eine Neuausrichtung der Küstenfischerei ausgestaltet werden kann, damit sie ihre kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Funktionen für die Küste erfüllen und die nachhaltige Nutzung von Meeresfischen und -früchten in Zukunft gewährleisten kann.

Zielgruppe

Politik, Wissenschaft, Fischerei und Öffentlichkeit

Vorgehensweise

Untersuchungsräume sind die Küstenregionen von Nord- und Ostsee in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Forschung ist akteurszentriert, das heißt im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen das Handeln und die Handlungsoptionen der betroffenen und verantwortlichen Menschen. Wir betrachten neben den Fischerinnen und Fischern also auch die Lebenswelt der Küstenbevölkerung, die Nutzungskonkurrentinnen und -konkurrenten, die gesetzlichen Rahmengebung von Politik und Verwaltung und nicht zuletzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Meeresressourcen und Fischerei erforschen.

Tatsächlich untersuchten und untersuchen eine Reihe von Projekten unterschiedlicher Forschungseinrichtungen die Küstenfischerei vor allem unter ökologischen und z.T. wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Zwischen den bestehenden, oft befristet finanzierten Fallstudien, tun sich immer noch zahlreiche Erkenntnislücken zur Soziologie und Ökonomie der Fischerei auf. Auch fehlt ein sie verbindendes Gesamtkonzept, um das Ziel einer kulturell, sozial und wirtschaftlich tragfähigen Küstenfischerei zu erreichen. Gerade die Funktion der Fischerei als Kulturpraxis wird in Deutschland oft übersehen.

Wir wollen bestehende Forschungsansätze miteinander verknüpfen, um den Transfer von Erkenntnissen aus der Wissenschaft in die Praxis der Fischerei und Politikgestaltung zu fördern. Hierfür ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Human- und Naturwissenschaften unabdingbar. Eine transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Fischerei und Wissenschaft schafft jedoch erst die Voraussetzung für ein Gelingen unserer Forschung.

Mit Hilfe von Dokumentenanalysen, qualitativen Interviews, teilnehmender Beobachtung, Umfragen, Sektor- und einzelbetrieblichen Analysen (typical firms) sollen diese Lücken geschlossen werden. Zentral ist dabei die Identifikation von erfolgsversprechenden Handlungsoptionen, die über den Einzelfall hinausgehen und die Zielerreichung stützen.

Die Teilnahme an Drittmittelprojekten in diesem Arbeitsgebiet wird helfen, spezielle Fragestellungen, wie z.B. die Einbeziehung von Auswirkungen des Klimawandels auf die Resilienz der Küstenfischerei, zu adressieren.

Daten und Methoden

Methoden der empirischen Sozialforschung

Unsere Forschungsfragen

Fischerei

- Was zeichnet den Strukturwandel in der Küstenfischerei aus?

- Wie erleben die Fischerinnen und Fischern den Strukturwandel?

- Welche unternehmerischen Gelegenheiten gibt es, sich als Fischereibetrieb an den Strukturwandel anzupassen?

- Über welche Ressourcen verfügt die Küstenfischerei, eine Anpassung an den Strukturwandel vorzunehmen?

- Was zeichnet die Fischerei als Kulturpraxis aus?

- Wie kann eine Zusammenarbeit zwischen Fischerei und anderen Nutzerinnen und Nutzern der Küstengewässer verbessert werden?

Küsten- und Hafengemeinden

- Welche Bedeutung hat die Fischerei für die Küstengemeinden?

- Welche Möglichkeiten bieten die Hafengemeinden den Fischereibetrieben, sich an den Strukturwandel anzupassen?

- Welche Auswirkung hat der Strukturwandel in der Küstenfischerei auf die Hafengemeinden?

- Wie könnten Nachnutzungskonzepte ehemaliger Fischereihäfen aussehen?

Management

- Wie kann der Strukturwandel sozialverträglich gestaltet werden?

- Wie kann eine nachhaltige Nutzung der Meeresressource Fisch unter den Bedingungen des Strukturwandels auch in Zukunft sichergestellt werden?

- Welche Instrumente stehen der Politik zur Verfügung, die Küstenfischerei auf dem Weg zu einer ökonomisch, sozial und ökologisch stabilen Ressourcennutzung zu unterstützen?

- Welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat die Küstenfischerei gegenüber anderen Meeresnutzungen aus der Tourismus-, Verkehrs-, Energiebranche und dem Naturschutz?

Thünen-Ansprechpartner*in/Thünen-Contact

- Lasner, Tobias - TI-Seefischerei

- Barz, Fanny - TI-Ostseefischerei

Beteiligte Thünen-Partner*innen/Involved Thünen-Partners

- Berkenhagen, Jörg - TI-Seefischerei

- Döring, Ralf - TI-Seefischerei

- Goti, Leyre - TI-Seefischerei

- Kraus, Gerd - TI-Seefischerei

- Simons, Sarah - TI-Seefischerei

- Strehlow, Harry Vincent TI-Ostseefischerei

- Zimmermann, Christopher TI-Ostseefischerei

Geldgeber

-

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

(national, öffentlich) -

Bundesland Niedersachsen

(national, öffentlich)

Zeitraum

1.2021 - 12.2027

Weitere Projektdaten

Projektstatus:

läuft