Interview

Die Böden haben Durst

Nadine Kraft | 10.06.2025

Am Thünen-Institut werden nicht nur die Entwicklungen der Wälder und Meere über lange Zeiträume überwacht, sondern auch die landwirtschaftlich genutzter Böden und Waldböden. Im Auftrag des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) findet derzeit die dritte Bodenzustandserhebung (BZE) statt. Zur Halbzeit und nach einem sehr trockenen Frühjahr haben wir mit den Verantwortlichen für die BZE-Landwirtschaft, Dr. Christopher Poeplau, Thünen-Institut für Agrarklimaschutz, und BZE-Wald, Dr. Nicole Wellbrock, Thünen-Institut für Waldökosysteme, über den Zustand unserer Böden gesprochen.

Frau Wellbrock, Herr Poeplau: Wie geht es unseren Böden?

Nicole Wellbrock: Das größte Problem für alle Böden ist die Trockenheit. In der Landwirtschaft kann man bewässern. Das ist dann teuer und geht zu Lasten des Trinkwassers. Im Wald geht das gar nicht. Man kann die Bäume ja nicht 80 Jahre lang wässern. Eine Überlegung wäre es, Neupflanzung zu Beginn zu bewässern. Wir sorgen uns im Wald vor allem um den Tiefenspeicher, der sich nur langsam wieder auffüllt. Da unter Wald oft Trinkwasser gewonnen wird, ist die Trockenheit eine besondere Herausforderung.

Christopher Poeplau: Auf den landwirtschaftlichen Flächen haben wir neben der Trockenheit zwei weitere langfristige Probleme. 50 Prozent aller Ackerböden sind stark verdichtet. Selbst wenn es genug regnet, kann das Wasser gar nicht oder nicht tief genug in die Böden eindringen. Das zweite Problem ist der Verlust von Humus.

Wie sieht es mit bekannten Belastungen etwa durch Stickstoff im Wald aus?

Wellbrock: Stickstoffeinträge aus der Luft in den Wald sind seit langem ein Problem. Sie bewirken einerseits eine Überdüngung und andererseits eine Versauerung des Bodens. Nur noch punktuell, zum Beispiel in Bergbauregionen, gibt es Schwermetallbelastungen. Das ist ebenso ein Erfolg der Luftreinhaltung wie der deutliche Rückgang der Schwefeleinträge, die ja in den 1980er Jahren zum sogenannten Waldsterben führten.

Was hilft gegen verdichtete Böden?

Wellbrock: Verdichtung ist im Wald ein geringeres Problem. Normalerweise wird nur auf den Rückegassen zur Ernte gefahren. Auf den Schadflächen wurde teilweise auch außerhalb der Rückegassen mit schweren Maschinen gefahren, um die geschädigten Bäume schnell rauszuholen. Da ist der Boden jetzt verdichtet.

Poeplau: Die konservierende Bodenbearbeitung gewinnt an Bedeutung. Es wird weniger gepflügt, um die Struktur des Bodens nicht zu zerstören und die Feuchtigkeit zu halten. Der Unterboden rückt in den Fokus. Dort gibt es Nährstoffe und Wasser. Die Pflanzen kommen aber häufig nicht dran. Zwischenfrüchte sind eine Art universelles Hilfsmittel. Sie schützen vor Erosion, können Gänge in den Unterboden bohren, durch die dann andere Pflanzen besser wurzeln können. Und sie schützen vor Humusverlusten.

Warum fällt der Humusverlust dieses Mal besonders auf?

Poeplau: Der Fokus der BZE liegt auf der Klimaberichterstattung. Neben dem Wald ist Humus der wichtigste Kohlenstoffspeicher an Land. Bisher galt die Annahme, dass landwirtschaftlich genutzte Mineralböden weder eine Quelle noch eine Senke für Kohlenstoff sind. Der Wald mit seinem Boden war eine Senke. Der Plan war, dass Humus auf Agrarflächen vermehrt und dadurch mehr Kohlenstoff gespeichert wird und so zumindest eine kleine Senke entsteht. Nun ist aber der Wald selbst zur Quelle geworden und bei der BZE beobachten wir auch noch, dass Humus verloren geht.

Wellbrock: Der Waldboden war lange eine Senke für Kohlenstoff. Durch das großflächige Absterben von Bäumen, den Laubfall und die Wurzeln der toten Bäume, wird aber der Kohlenstoffeintrag in den Boden zunächst stark zunehmen. In der Folgezeit wird der Humusvorrat abnehmen bis wieder neue Bäume gewachsen sind. Welche Auswirkungen das hat, wird die BZE III 2026 zeigen.

Haben Sie eine Erklärung für den Humus-Verlust?

Poeplau: Wir haben bisher noch keine richtig gute Erklärung gefunden, warum ausgerechnet jetzt der Humus im Boden abnimmt. Wir vermuten, dass dies auch historisch bedingt, also auf die vergangenen Jahrzehnte bis sogar Jahrhunderte der Bodennutzung und -bedeckung zurückzuführen ist.

Was raten Sie?

Poeplau: Als Landwirt*in ist es wichtig, den Humusgehalt der eigenen Flächen im Blick zu haben. Nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für Bodenfruchtbarkeit und Klimaanpassung. Nach wie vor halten wir eine möglichst dauerhafte Begrünung mit viel unterirdischer Biomasse für sehr effektiv. Was ein guter Humusgehalt ist, darüber streiten sich die Gelehrten schon sehr lange. Fakt ist, relativ humusreiche Böden können weniger leicht verbessert werden als humusarme Böden. Die Wahrscheinlichkeit, weiter Humus zu verlieren, ist für diese Böden auch höher. Was momentan standorttypisch ist, haben wir über den Status quo der 3.000 Böden der Bodenzustandserhebung ermittelt. Die Ergebnisse haben wir so aufbereitet, dass auch Landwirt*innen sie nutzen können.

Und im Wald?

Wellbrock: In Wäldern findet keine Bodenbewirtschaftung wie auf dem Acker statt. Man kann durch Waldbau und den Erhalt von vitalen Wäldern Humus im Boden erhalten und auch vermehren. Daher ist der Umbau zu klimastabilen Wäldern auch für die Böden sehr wichtig, damit sie nicht nur als Kohlenstoffspeicher erhalten bleiben, sondern auch Ökosystemfunktionen wie die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser erfüllen können. Wir sehen schon jetzt, dass sich der Umbau von Nadelwäldern zu mehr Laubwälder auf den Boden auswirkt. In der sogenannten Auflage der Nadelwälder ist der Humusvorrat geringer als in Mineralböden. Auch die Waldkalkung kann an stark anthropogen versauerten Standorten helfen, die Vitalität zu fördern.

Und wie sieht es mit den Mooren aus? Sie werden derzeit als Klimaretter hoch gehandelt…

Poeplau: Aus Klimaperspektive ist das auch richtig. Landwirtschaftlich genutzter Moorboden wird weiter eine Kohlenstoff-Quelle bleiben. Durch die Wiedervernässung großer Moorflächen könnte das verhindert werden. Auch eine nasse Nutzung, die sogenannte Paludikultur in der Landwirtschaft, ist eine Option. Es gibt nur noch ein Prozent natürliche Moore in Deutschland.

Wellbrock: Auch wiedervernässte Waldmoore haben ein großes Potenzial für den Klimaschutz. Ungefähr drei Prozent der Waldfläche sind Moore, die zum größten Teil entwässert sind. Allerdings gibt es nur die Baumart Erle, die bei einer Vollvernässung existieren kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass bei einer Wiedervernässung die bisher dort stehenden Baumarten absterben werden.

Hintergrund BZE und BZE-Wald:

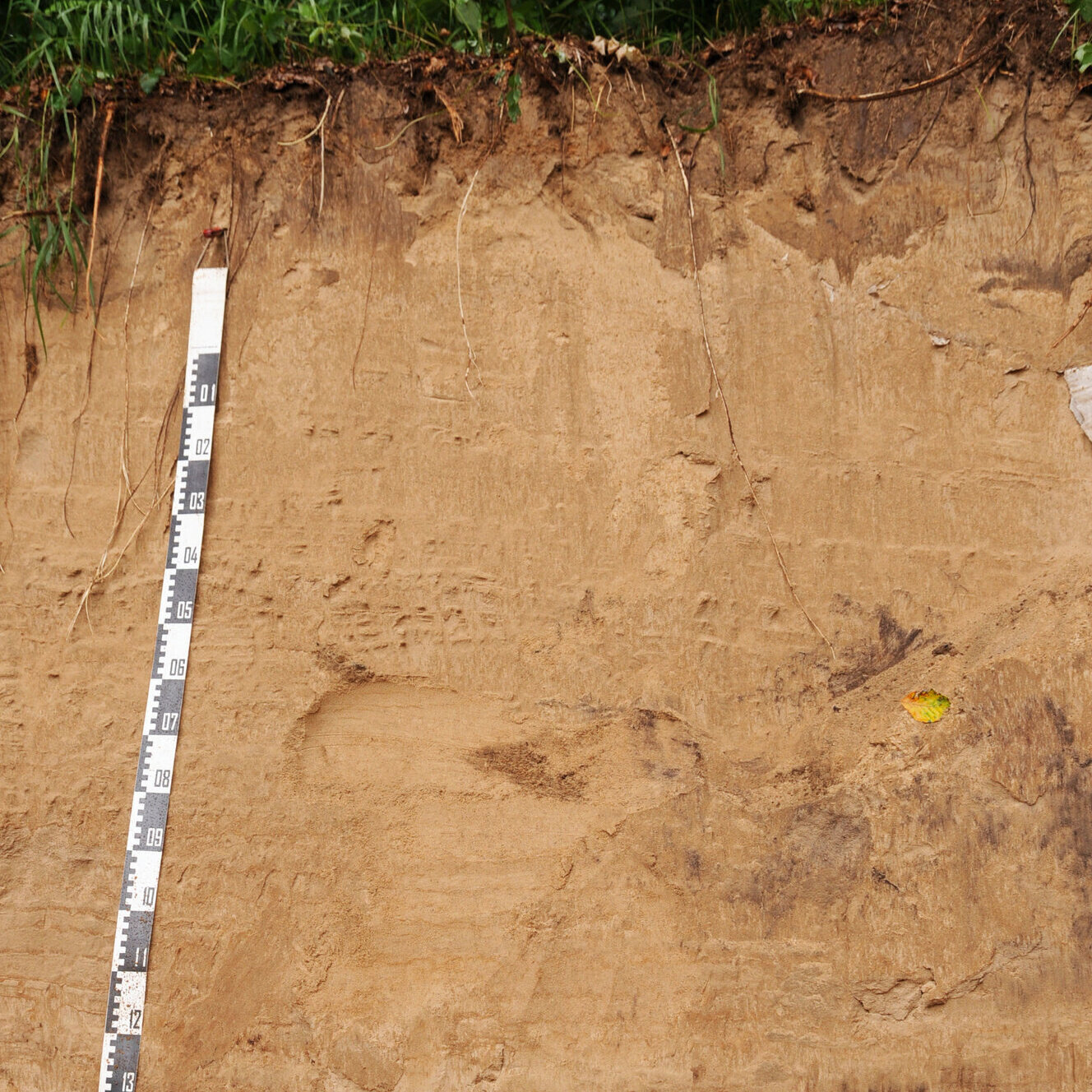

Als Pendant zur Bodenzustandserhebung Wald (BZE-Wald), die es seit den 1980er gibt, fand die Bodenzustandserhebung Landwirtschaft (BZE-LW) in den Jahren 2011 bis 2018 erstmals statt. Seit 2022 läuft die Wiederholungsinventur. In einem systematischen Raster werden mehr als 3.000 Acker-, Grünland- und Sonderkulturstandorte bis in ein Meter Tiefe beprobt. Ziel ist es, ein repräsentatives Bild der Bodenkohlenstoffvorräte in landwirtschaftlich genutzten Böden Deutschlands zu erhalten. Dieser Daten- und Probensatz ist eine zentrale Basis für die nationale Emissionsberichterstattung für Treibhausgase. Zugleich ist er wichtige Grundlage für die Bodenforschung am Thünen-Institut.

Erhoben werden die Daten der BZE und der BZE-Wald an den Thünen-Instituten für Agrarklimaschutz und für Waldökosysteme im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Geleitet werden die Arbeitsgruppen von Dr. Christopher Poeplau und Dr. Nicole Wellbrock. Erstmals werden als Teil der BZE-Wald auch Daten zu Biodiversität und biologischer Aktivität im Boden erhoben. Durch die Integration aller biologischen und nicht-biologischen Daten erhoffen sich die Forschenden ein besseres Verständnis über den Beitrag von Wald und Waldboden an den biogeochemischen Kreisläufen. Daraus wiederum können sie Empfehlungen für den Waldumbau in Zeiten des globalen Klimawandels ableiten. Gleichzeitig sollen Wissenslücken zum Zustand der Biodiversität in Deutschlands Waldböden geschlossen werden.

Unsere Interviewpartner*innen

- Telefon

- +49 3334 3820 304

- nicole.wellbrock@thuenen.de

Leiterin Arbeitsbereich Bodenschutz und Waldzustand, Kontaktperson Bodenzustandserhebung und Waldzustandserhebung

- Telefon

- +49 531 596 2679

- christopher.poeplau@thuenen.de