Expertise

Auswirkungen von TNT und seinen Metaboliten auf Fische

Jörn Scharsack, Ulrike Kammann | 25.08.2022

Was passiert mit Fischen, die unter Wasser Sprengstoffe wie TNT aufnehmen? Welche Effekte lassen sich feststellen? Das haben wir in Versenkungsgebieten der Ostsee, u.a. in der Kieler Bucht, untersucht.

Ein häufig in Bomben, Granaten, Seeminen usw. verwendeter Sprengstoff ist TNT (Trinitrotoluol). Welche Auswirkungen solche Explosivstoffe, wenn sie unter Wasser frei werden, auf die Meeresumwelt und speziell auf die Gesundheit von Fischen haben, haben wir am Thünen-Institut für Fischereiökologie untersucht. Die Erkenntnisse sollen helfen, Umweltrisiken besser zu bewerten und gezielte Maßnahmen zum Umgang mit versenkter Munition zu entwickeln.

Ein passendes Untersuchungsgebiet befindet sich in der Nähe von Kiel, im Munitionsversenkungsgebiet Kolberger Heide in der Kieler Bucht. In diesem Sperrgebiet liegen ca. 35.000 t Seeminen und Torpedos in 10-20 Metern Wassertiefe in Sichtweite zum Strand.

Kranke Fische durch TNT?

Eine geeignete Indikator-Fischart ist die dort heimische und standorttreue Kliesche (Limanda limanda), ein Plattfisch, der am Meeresboden lebt und dadurch den Sprengstoffen potenziell ausgesetzt ist. Aktuelle Ergebnisse von Projektpartnern zeigen, dass sich in diesem Gebiet bereits Substanzen aus der Munition im Sediment und Wasser großflächig verbreitet haben. Auch in diversen bodenlebenden Arten und experimentell exponierten Miesmuscheln konnten Sprengstoffe nachgewiesen werden. Das heißt, dass diese Substanzen auch in die Nahrungskette der Fische gelangen können.

Um die Auswirkungen von Sprengstoffen zu erfassen, haben wir Klieschen aus der Kolberger Heide und aus unbelasteten Vergleichsgebieten auf eine Vielzahl von inneren und äußeren Krankheiten und Parasiten untersucht; zusätzlich auch Veränderungen im Blutbild und in der Leber.

Während sich im Befall mit Krankheiten und Parasiten sowie im Blutbild keine Unterschiede zeigten, ergab die Untersuchung der Leber deutliche Auffälligkeiten: Bei 25 % der Klieschen aus dem Versenkungsgebiet traten Lebertumore auf, während die Tumorrate bei Klieschen aus unbelasteten Gebieten nur bei knapp 5 % lag; ein statistisch signifikanter Unterschied. Die krebserregende Wirkung von TNT ist für Menschen bekannt, und es könnte sein, dass auch Klieschen in Munitionsversenkungsgebieten durch die Dauerbelastung mit TNT vermehrt Tumore entwickeln.

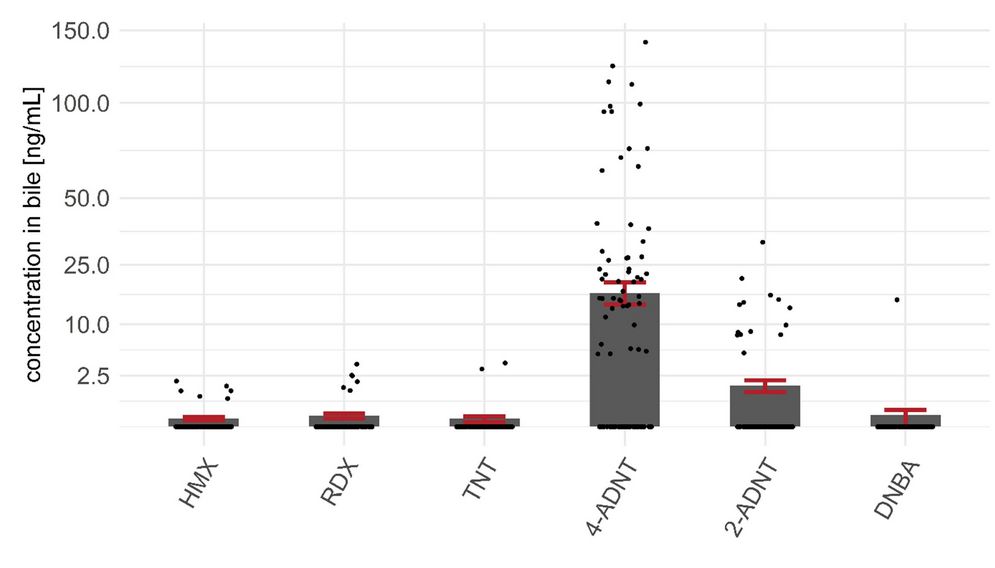

Im Labor haben wir untersucht, ob Fische TNT in ihrem Stoffwechsel abbauen können und welche Metabolite man in Umweltproben erwarten kann. Hierzu haben wir mit Enzymen aus Ostsee-Fischlebern einen Teil des Stoffwechsels der Fische im Reagenzglas nachgebaut. Werden nun geringe Mengen TNT zu diesem künstlichen System gegeben, laufen die gleichen Stoffwechselprozesse ab wie im lebenden Fisch. Mit Hilfe von hochauflösender Analytik (Flüssigchromatographie mit gekoppelter Massenspektrometrie, LC-MS/MS, siehe Foto) wurden mehrere spezifische Abbauprodukte von TNT identifiziert. Bei Klieschen, die in der Nähe eines Munitionsverklappungsgebietes gefangen wurden, konnten wir in der Gallenflüssigkeit nur relativ selten TNT nachweisen, dafür aber öfter und in deutlich höhere Konzentrationen seine Abbauprodukte 2-Amino-4,6-dinitrotoluol und 4-Amino-2,6-dinitrotoluol (2- und 4- ADNT). Auch die Abbauprodukte sind schädlich, wenn auch weniger stark als TNT selbst. Die Ergebnisse zeigen, dass bei den Analysen und Wirkungsabschätzungen nicht allein die Substanz TNT betrachtet werden sollte.

Aus Laborexperimenten mit Zebrafischen am Thünen-Institut für Fischereiökologie ist zudem bekannt, dass TNT und dessen Abbauprodukte auch schädigend auf das Erbgut wirken.

Ist Quecksilber ein Problem?

Im Sediment der Kolberger Heide wurde eine Quecksilberverbindung nachgewiesen, die wahrscheinlich aus Zündern der dort versenkten Munition stammt. Am Thünen-Institut haben wir untersucht, ob Fische das Quecksilber aufnehmen und ob sich die Belastung in den Tieren regional widerspiegelt.

Die Antwort ist nein – in Fischen aus dem Versenkungsgebiet Kolberger Heide war nicht mehr Quecksilber zu finden als in Fischen aus umliegenden Gebieten. Über die diffuse Hintergrundbelastung hinaus war eine mögliche zusätzliche Belastung aus der Munition nicht vorhanden oder nicht erkennbar.

Dieser negative Befund macht deutlich, dass sich Quecksilber in Fischen nicht als Parameter für ein Screening von Munition im Meer eignet – zumindest nicht in der Kolberger Heide. Ein solches Screening-Konzept wird gerade im Auftrag der Umweltministerkonferenz von Bund- und Länder-Gremien mit Beteiligung des Thünen-Instituts entwickelt.